자신의 일생을 내전으로 폐허가 된 아프리카의 작은 마을에 다바친 한국인 남성이 있다.

우리는 이를 ‘존리·남수단의 슈바이처·톤즈의 성자’ 등 다양한 애칭으로 불러왔다.

바로 故이태석 신부의 이야기다.

2001년 故이태석 신부는 선교를 위해 남수단으로 떠난다.

그는 남수단 중에서도 가장 열악한 지역 톤즈에서 움막 진료실을 짓고 밤낮으로 환자들을 치료하며 돌봤다.

남수단 톤즈 공동체의 유일한 의사였기 때문에 총상, 말라리야 환자 등 위급한 사람들이 밤낮없이 들이닥쳤다.

밤낮으로 계속 일을 하는 故이태석 신부는 지치지 않았다.

환자들의 병을 돌보는 것뿐만 아니라, 내전으로 전기가 없던 곳에 직접 태양열을 공수해 전기를 설치했다.

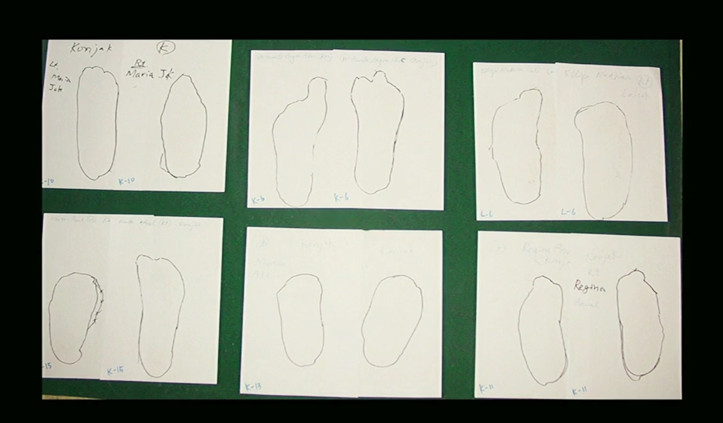

또 문둔병(한센병)을 앓는 이들을 위해 직접 신발을 만들었다.

또 학교를 지어 아이들이 공부를 하게끔 하고, 음악을 배우도록 도왔다.

하지만 故이태석 신부는 아이들을 돌보느라 정작 자신의 몸은 돌보지 못했다.

휴가 차 오랜만에 방문한 한국 병원에서 암 선고를 받았던 것이다.

그는 자신의 병을 누구에게도 알리지 않은 채, 마지막까지 아이들을 위해 헌신하며 생을 마감했다.

그곳의 주민들은 여전히 故이태석 신부를 기억하며 그리워한다.

한 주민은 “신부님보다 나를 먼저 데려가셨어야 했다”며 그리움을 드러냈다.

故이태석 신부의 업적은 올해 중 남수단 교과서에 실릴 예정이다.

호치 야이 장관은 “남수단 초등학교 사회 과목 교과서에는 이 신부의 삶과 사진이 한쪽 전면에 게재되고 중학교 시민권(Citizenship) 과목 교과서에는 두 쪽 전면에 걸쳐 실린다”고 밝힌 바 있다.