소녀의 부모님은 죽기 전 “무슨 일이 있어도, 어떻게서든 살아남으라”는 유언을 남겼다.

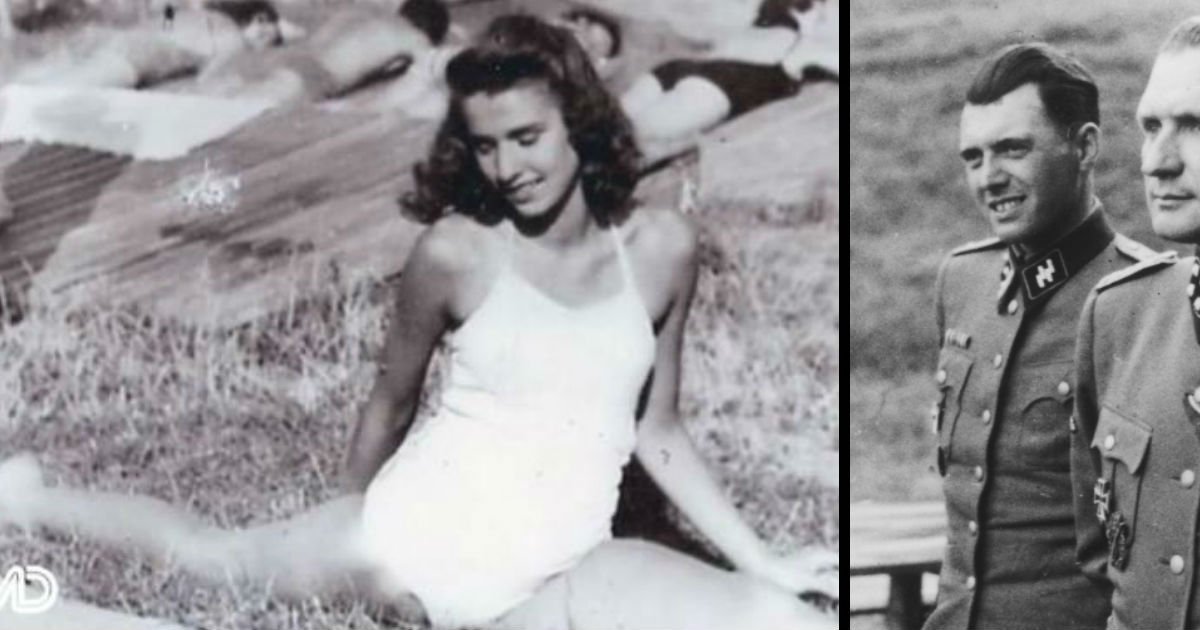

과거 미국 뉴욕타임스는 발레리나의 꿈을 갖고 있던 한 소녀 에디트 에거(Edith Eger, 당시 17세)의 평범했던 일상이 비극이 된 사연을 재조명했다.

1945년 5월 4일, 시신들로 가득했던 나치의 한 강제수용소에서 생존자 에디트 에거가 발견되며 비극적인 사연이 알려지게 되었다.

제2차 세계대전이 막바지에 다다른 1944년 3월, 작은 도시 코시체에 살던 에거의 집에 나치군이 들이닥쳤다.

헝가리계 유대인이었던 에거는 이날 처음으로 ‘죽음의 천사’로 악명 높은 나치 친위대 장교 요제프 멩겔레 박사를 보게 됐다.

제프 박사는 당시 유대인들을 ‘생체실험용’으로 취급하며 이들을 잔인하게 학대하거나 고문해 죽음에 이르게 만드는 ‘악마’로 알려져 있었다.

그는 샤워실이라 불리는 가스실이나 강제노역장 등 유대인을 어디로 보낼지 결정할 권한을 쥐고 있었다.

에거와 에거의 부모는 가스실로 보내지게 됐는데 죽음의 문턱에서 에거만이 홀로 살아남을 수 있었다.

부모를 잃은 슬픔을 겨우 털고 일어나 홀로 수용소 생활을 하던 에거에게 요제프 박사가 다가왔다.

그리고는 “나를 즐겁게 해주면 살려주겠다”며 에거를 협박했다.

결국 에거는 어쩔 수 없이 살기 위해, 부모를 죽인 원수 앞에서 자신의 평생 꿈이었던 발레를 해야만 했다.

2015년 1월에 열린 아우슈비츠 강제수용소 해방 70주년 행사에 참석한 에거는 당시를 회상하며 “그의 지시에 따라 엄마와 함께 왼쪽으로 가고 있는데 그가 나를 붙잡았다”고 말문을 열었다.

이어 “그는 ‘엄마를 곧 볼 수 있다. 엄마는 샤워하러 간 것’이라고 말했다. 그때의 눈빛이 잊혀지지 않는다”고 전했다.

에거는 “나의 부모를 죽인 원수를 앞에 두고 요한 슈트라우스의 ‘푸른 다뉴브강의 왈츠’ 음악에 맞춰 발레를 하는 내내 나는 내 부모가 겪었을 고통이 떠올라 괴로웠다”며 당시 심경을 전했다.

이와 동시에 끔찍한 수용소에서 살아남을 수 있었던 이유에 대해 “당시에는 너무 무섭다는 생각만 들었다”며 “춤을 추는 내내 무슨 일이 있어도, 어떻게서든 살아남으라던 부모의 마지막 유언을 떠올리며 버텼다”고 덧붙였다.

당시 에거는 춤을 추고 나면 이에 대한 보상으로 빵 한 덩이를 받았다. 그리고 그녀는 항상 그 빵을 주변의 친구들과 나눠 먹었다.

훗날 아우슈비츠가 소련군에 의해 해방되며 오스트리아로 이동하던 ‘죽음의 행진’ 때 에거가 병과 굶주림에 쓰러지자 에거에게 빵을 받았던 친구들이 그녀를 구해줬다고 한다.

끔찍한 시련을 딛고 살아남은 에거는 1970년대에 심리학을 공부해 임상심리학자로서 PTSD(외상 후 스트레스 장애) 환자들을 치료해주고 있다.

한 인터뷰에서 에거는 “어떻게 보면 아우슈비츠는 나에게 엄청난 선물을 줬다. 충격으로 고통받는 사람들을 치유해주고 올바른 길로 이끌어 줄 수 있기 때문”이라고 전했다.